昨年の長雨や

台風の増加などの

異常気象の中でも

丈夫に育つ!

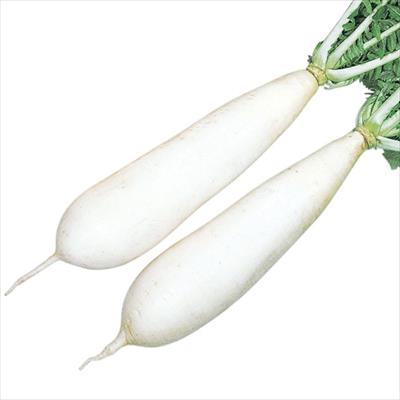

ダイコンは品種によって、まき時期が細かく分かれています。ダイコンは気候などの環境による影響を受けやすく、そういった環境にも対応できるようたくさんの品種が開発されているためです。さらに品種によって、作りやすい、見た目がきれいな品種など様々な特長がありますので、 種まき時期をおさえつつ、お好みに合った品種選びをしてみましょう。

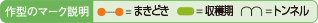

-

ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- 異常気象でも安定して丈夫に育つ

- 火の通りが早く、味が染み込みやすいので煮物にも向く

- 葉が小さく広がらないので省スペースでたくさん栽培できる

- 曲がりが多い

- 曲がりはほとんどなく

丈夫に育っている

-

『冬自慢』と『味自慢 冬しぐれ』の

『冬自慢』と『味自慢 冬しぐれ』の ココがおすすめ!

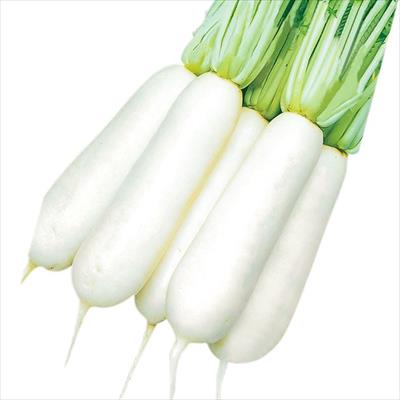

ココがおすすめ!- 異常気象でも安定して丈夫に育つ

- 甘みが強く、肉質が密でみずみずしい

- 寒さに強く、小葉で曲がりにくい

切り口からジュワーッと

水分がにじみ出る!

生で食べると絶品のおいしさ!

ご購入はこちら

-

ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- す入りが遅く畑に長く置ける

- 暑さに強く高温期の障害に強い

- 曲がりが少なく形がきれい

-

『夏相撲』と『秋相撲』の

『夏相撲』と『秋相撲』の ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- ゆっくり肥大していくので畑に長く置ける

- 火山灰土や粘質土壌など、土質を選ばず栽培できる

- 葉が小さく広がらないので省スペースでもたくさん栽培できる

ご購入はこちら

-

ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- 暑さに強く高温期の障害に強い

- 曲がりが少なく、形がきれいな円筒形

- 辛みや苦みが少なく食べやすい

- 栽培のポイント

-

肥料はたくさん施し過ぎないようにし、 緩効性肥料などでゆっくり効かせるようにしましょう。

割れの原因になりますので、適宜に収穫しましょう。

-

ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- 曲がりが少なく収穫しやすい

- 寒さに強く、病気に強い

- 温度に鈍感で安定して肥大する

-

『夏の守』と『冬の守』と『春の守』の

『夏の守』と『冬の守』と『春の守』の ココがおすすめ!

ココがおすすめ!- 春でもきれいなダイコンがとれる

- 寒さに強く厳寒期でもしっかり太る

- トウ立ちが遅く、春でも安定して収穫できる

ご購入はこちら

-

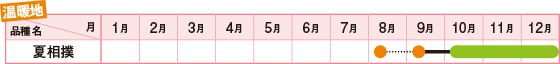

夏の生理障害に強い夏相撲

まき時期:

まき時期:

8月上旬~9月上旬収穫時期:

10月上旬~12月下旬まき時期:8月上旬~9月上旬収穫時期:10月上旬~12月下旬根の肥大がゆっくりなので畑に長く置くことができます。すが入るのも遅いため、大きくなってしまっても味が落ちにくく食べられます。

-

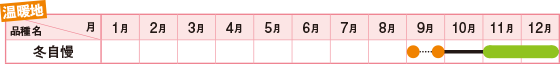

天候に左右されにくい冬自慢

まき時期:

まき時期:

9月収穫時期:

11月上旬~12月下旬(年末まで)まき時期:9月収穫時期:11月上旬~12月下旬(年末まで)肉質がみずみずしいので、煮込み料理などで味が染み込みやすくおいしく食べられます。環境変化に鈍感で、天候不順でも安心して栽培できます。

-

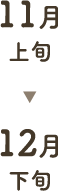

寒さに強く晩抽性あり春の守

まき時期:

まき時期:

9月下旬~3月上旬収穫時期:

1月~4月まき時期:9月下旬~3月上旬収穫時期:1月~4月比較的栽培期間が長いですが、きれいな肌のダイコンがとれます。厳寒期でもしっかり太り、とう立ちが遅いので春先まで収穫できます。

天候に左右されないダイコン

-

-

-

約125粒 袋通常価格440円 (税込)約800粒 袋通常価格1,320円 (税込)約8000粒 袋通常価格12,980円 (税込)ペレットシード約5000粒 袋通常価格11,550円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格550円 (税込)

-

-

約300粒 袋通常価格440円 (税込)550~1200粒 20mL 袋通常価格770円 (税込)5500~12000粒 2dL 袋通常価格7,480円 (税込)ペレットシード約5000粒 大袋通常価格5,500円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格550円 (税込)

-

畑に長く置けるダイコン

肌がピカピカできれいなダイコン

-

-

-

約150粒 袋通常価格440円 (税込)約800粒 袋通常価格1,320円 (税込)約8000粒 大袋通常価格12,980円 (税込)ペレットシード約5000粒 大袋通常価格11,550円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格550円 (税込)

-

-

約150粒 袋通常価格440円 (税込)約800粒 大袋通常価格1,650円 (税込)ペレットシード約5000粒 大袋通常価格12,100円 (税込)約8000粒 大袋通常価格15,950円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格660円 (税込)

-

病気に強く作りやすいダイコン

-

-

-

約150粒 袋通常価格440円 (税込)550~1200粒 20mL 袋通常価格1,430円 (税込)5500~12000粒 2dL 袋通常価格13,750円 (税込)ペレットシード約5000粒 大袋通常価格11,550円 (税込)

-

食べきりサイズのミニダイコン

-

-

-

約150粒 袋通常価格440円 (税込)550~1200粒 20mL 袋通常価格1,650円 (税込)5500~12000粒 2dL 袋通常価格15,950円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格660円 (税込)

-

-

約130粒 袋通常価格440円 (税込)550~1200粒 20mL 袋通常価格2,090円 (税込)5500~12000粒 2dL 袋通常価格20,130円 (税込)シーダーテープ (20m)袋 ※株間25cmごと(80カ所)に各3粒詰め通常価格660円 (税込)

-

ご当地野菜をご家庭でも

薬味・漬物に向くダイコン

その他ユニークなダイコン